La grande chasse aux wokes à l'heure des crues printanières

Où le Père Duchesne rappelle qu'il faudrait quand même raccourcir Ron De Santis

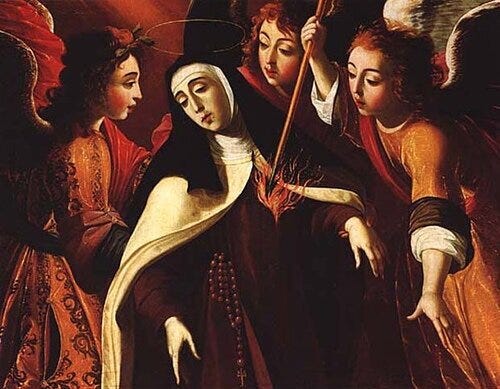

J’ai un ami qui a une image de Sainte Thérèse accrochée dans sa maison de Baie-Saint-Paul. L’ancien propriétaire lui avait dit que la Sainte était intervenue, je ne sais plus si c’est en 1976 ou en 1936, pour arrêter les eaux de la rivière du Gouffre juste au pas de sa porte. Prudence oblige, il avait préféré ne pas se débarrasser de l’image sainte. On peut le comprendre.

Lundi dernier, il m’a envoyé une photo de la rivière déchaînée. Je n’y ai pas trop fait attention, sur le coup… avant de regarder les nouvelles. Quelques heures plus tard, l’eau encerclait sa maison et entrait par la cave comme une sorte de torrent de boue et de débris.

Thérèse d’Avila est une Sainte qui, de son vivant, dut subir la transverbération, c’est à dire qu’elle aurait eu le cœur transpercé par l’amour divin, un épisode qu’elle raconte dans ses mémoires :

Je vis un ange proche de moi du côté gauche… Il n'était pas grand mais plutôt petit, très beau, avec un visage si empourpré, qu'il ressemblait à ces anges aux couleurs si vives qu'ils semblent s'enflammer […] Je voyais dans ses mains une lame d'or, et au bout, il semblait y avoir une flamme. Il me semblait l'enfoncer plusieurs fois dans mon cœur et atteindre mes entrailles : lorsqu'il le retirait, il me semblait les emporter avec lui, et me laissait toute embrasée d'un grand amour de Dieu1.

Peut-être est-il temps de s’inquiéter quand même les Saintes mystiques, avec leur lame d’or enflammée, ne nous protègent plus des crues printanières. Après tout, l’eau n’était jamais, de mémoire, montée jusqu’à cette hauteur.

De Santis

Un autre ami m’écrivait, la semaine dernière, pour me montrer les réactions à mon texte sur le Great Awokening. Quelqu’un de bien intentionné s’était contenté, en guise de réponse, de le renvoyer vers un article du Washington Post à propos de Ron De Santis. Pardonnez-moi si je passe de Sainte Thérèse à De Santis, mais tout ça, bien sûr, fait partie d’une même affaire.

Certains lecteurs malveillants du Père Duchesne ont pris pour habitude de voir dans la critique des culture wars un signe de sympathies occultes. L’essentiel du travail de cette infolettre a cependant toujours été de démêler ce qui, dans les emportements contemporains, tenait de la mise en scène et de l’hypocrisie pour mieux dégager un espace de réflexion libre et susceptible de rebâtir des solidarités. Cet engagement a bien sûr motivé ma critique des néolibéraux qui passent aujourd’hui pour des gens de gauche, mais sans jamais nier que le combat fondamental devait se mener contre ce qu’Alain Deneault appelle la “droite vandale”.

Un signifiant vide

Cela dit, il y a de quoi donner raison en partie à mon détracteur abonné au Washington Post. Tandis que nous tergiversons à propos de critique culturelle, d’autres, comme De Santis, ne s’embarrassent pas de nuances. La guerre aux “wokes” est d’ailleurs devenue le cheval de bataille de toutes les droites. Pas plus tard que cette semaine, Marine Le Pen dénonçait, dans un discours au Havre, l’“idéologie woke”. Le 31 mars dernier, c’était le conservateur canadien Pierre Poilièvre qui tweetait “Go woke, go broke”. Les habituels commentateurs n’hésitent plus à parler de “wokisme” comme s’il s’agissait d’une théorie unifiée… Le mot “woke” est devenu un signifiant vide dans lequel faire entrer toutes les peurs conservatrices, un épouvantail.

À cette panique morale vient s’ajouter celle à propos des trans. Il doit y avoir une personne trans sur mille habitants (si l’on excepte tous les “they/them”), mais une part considérable de l’espace médiatique y est consacrée. Au Royaume-Uni, le discours anti-trans est devenu une maladie à part entière, qui frappe surtout des mères de famille qui, soudainement, se mettent à se préoccuper à n’en plus dormir de l’avenir du sport féminin ou de l’aménagement des toilettes publiques et des prisons.

Nous ne sommes pas la première époque à vivre ce genre de diversion. Le juif a longtemps joué ce rôle. Dans les années 40-50, c’était le péril rouge, les hippies dans les années 60, les sectes et le satanisme dans les années 70-80, sans compter l’assisté social, le migrant, le musulman… Fétichiser une catégorie sociale pour la sacrifier ensuite a toujours été une manière pour les sociétés humaines de parler d’autre chose que des problèmes du réel.

Logique sacrificielle

Il est d’ailleurs remarquable que quelqu’un comme De Santis soit élu en Floride, l’État américain qui risque le plus de finir sous l’océan d’ici le prochain siècle. Devant la perspective du désastre, nous entrons dans une phase de l’histoire qui rappelle les grandes frénésies sacrificielles du passé. Alors que Cortes avançait vers Tenochtitlan et que l’Empire aztèque vacillait sous le poids des guerres intestines et des épidémies, le conquistador Bernal Diaz Del Castillo écrivait :

Et sur cette place, on voyait tant de choses très diaboliques, des cornes, des trompettes, des couteaux, et beaucoup de coeurs d'Indiens qu'ils avaient brûlés pour leurs idoles. Ils étaient tous couverts de sang, et ils en avaient tant sur eux que je les maudissais. Et comme tout empestait la boucherie, nous ne voyions plus l’heure où nous pourrions nous débarrasser enfin de cette puanteur et de ces images2.

Images d’horreur, certes. Les récits de conquistadors ont été utilisés à l’époque pour prouver la “barbarie” des peuples des Amériques, mais la logique du sacrifice humain va plus loin. Il s’agissait, pour les Aztèques, de rétablir l’équilibre d’un monde qui leur échappait. Difficile d’y voir une quelconque barbarie tant l’humanité semble faire du surplace en matière de gestion des angoisses collectives.

Entre déni meurtrier et fétichisation, peu de place pour le réel. C’est Jacques Derrida qui, dans « La Pharmacie de Platon », jouait de l’indétermination du terme grec “pharmakon”, qui veut à la fois dire remède, poison et bouc émissaire. Les “wokes” et les “trans” de De Santis sont bel et bien des pharmaka, mais on aurait tort de penser que libéraux et conservateurs ne participent pas au même théâtre sacrificiel. Pendant ce temps, l’eau monte, et il nous faudra plus que des images pieuses pour nous en sortir.

Thérèse d’Avila, Le livre de la vie, trad. Jean de Bérigny, Paris, Guillaume Foquel, 1601.

Bernal Diaz Del Castillo, Verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España, Madrid, Enrique de Vedia, 1853.

Todorov a écrit un chouette essai sur l’Amerique: La conquête de l’Amérique : La question de l’Autre.