En mémoire de Samira al-Khalil

Grand désespoir du Père Duchesne face aux petits généraux d'Internet

“[L]e monde est en pleine décadence et devient de plus en plus syrien1”, écrivait de façon prophétique Yassin al-Haj Saleh dans Lettres à Samira, publié en 2021. J’ai lu ce livre à sa sortie, et je me souviens avoir été frappé par la pourriture rampante derrière une guerre civile, qu’elle soit syrienne ou autre, une pourriture qui attaque les fondements de l’État et de la société, autant que le rapport à la vérité et à la dignité humaine. C’est cette dignité que Yassin al-Haj Saleh tente de restituer par ses lettres d’amour déchirantes destinées à une disparue, Samira al-Khalil, enlevée en 2013. J’ai repensé récemment à ce livre en voyant les commentaires d’internautes enthousiasmés devant l’avancée, dans le Nord-Ouest de la Syrie, de ceux que les médias occidentaux appellent indistinctement des “rebelles”, sans trop se poser de questions. Quoiqu’il soit normal de se réjouir des défaites du bourreau Bashar al-Assad, vous me pardonnerez ici de ne pas jouer du tambour avec la foule vengeresse. Il n’y a pas de vainqueurs dans une guerre civile : que l’horreur, la douleur et l’effondrement.

Samira al-Khalil a été enlevée dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013 avec Razan Zaitouneh, Wael Hammadeh et Nazem Hammadi. Ce groupe d’activistes, appelé les Quatre de Douma, avait appuyé les populations civiles opposées à Bashar al-Assad, lors du Printemps de Damas et des premières attaques au gaz contre la Ghouta. Comme son mari Yassin al-Haj Saleh, lui aussi communiste, Samira a connu les geôles du régime syrien d’Hafez al-Assad, père de l’actuel dictateur, dans les années 1980-1990. Plus de deux décennies plus tard, alors que sa tête était mise à prix par les faquins du régime, la menace est plutôt venue des troupes “rebelles” du Jaych al-Islam, aujourd’hui principales suspectes de l’enlèvement. Les djihadistes sunnites n’auraient pas apprécié l’opposition des quatre de Douma à leur régime autoritaire. Samira al-Khalil n’était la femme d’aucun parti, un crime impardonnable dans toute guerre civile.

Des nouvelles du front

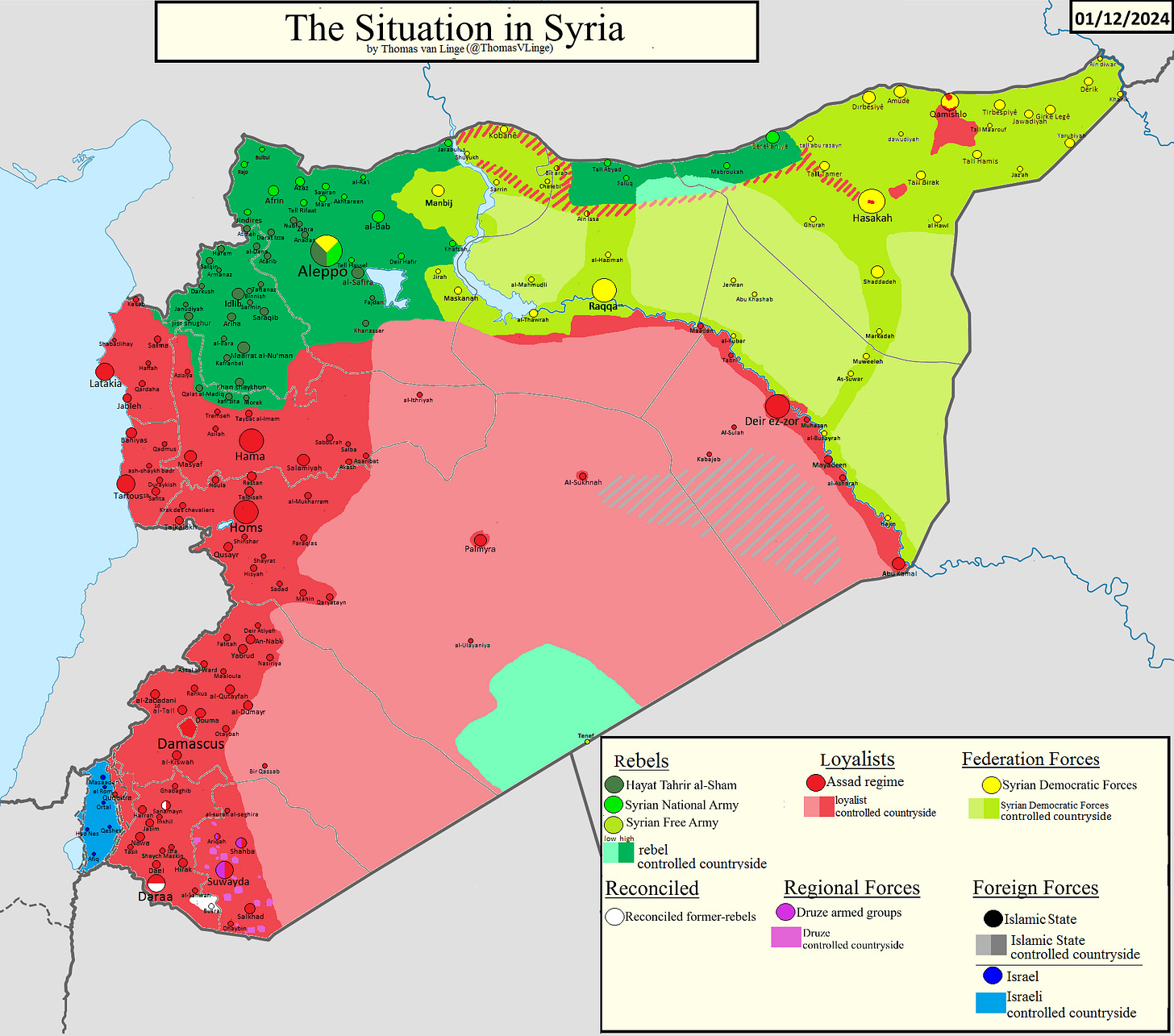

Au cours de la semaine dernière, les médias occidentaux ont commencé à rapporter des nouvelles du front syrien, où les groupes opposés au régime de Bashar al-Assad semblent connaître une série de succès inégalée depuis la révolution de 2011. L’Armée Arabe Syrienne (AAS), qui semble en déroute sur plusieurs fronts, a pour l’instant abandonné Alep — seconde ville du pays —, et les groupes d’opposition reprenaient la route ce dimanche pour tenter d’atteindre Hama avant qu’une défense cohérente ne soit mise en place. Au premier plan de cette offensive, les djihadistes d’Hayʼat Tahrir al-Sham (HTS), appuyés par l’Armée Nationale Syrienne (ANS, pro-turque), semblent avoir conquis la plus grande portion de territoire.

Au Nord, les troupes des Forces Démocratiques Syriennes (FDS), formées principalement de combattants kurdes, ont profité de la débandade de l’AAS pour pousser jusqu’à Alep, où d’importantes populations chrétiennes et kurdes sont désormais en situation de vulnérabilité face à des islamistes radicaux dont les intentions demeurent encore nébuleuses. En fin de journée dimanche, les troupes kurdes étaient encerclées par les djihadistes et des groupes de l’ANS, alors que des civils se préparaient à défendre leurs quartiers contre cette invasion potentielle. Pendant ce temps, les Russes et le régime syrien bombardaient des positions rebelles tandis qu’Israël et les États-Unis s’en prenaient aux milices iraniennes venues prêter main forte au régime Assad.

Géopolitique du désespoir

Depuis 2011, la Syrie est devenue le théâtre local d’une guerre mondiale. Il faut compter, d’une part, le conflit régional entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, dans lequel viennent jouer également le Hezbollah libanais, l’Égypte, l’Irak, Israël et le Qatar, mais aussi un conflit global avec la Russie et la Chine, qui appuient le régime de Bashar al-Assad, et les Américains et l’OTAN, qui appuient certains groupes d’opposition, notamment les Kurdes, mais qui s’opposent surtout au fantôme de Daesh. À cela viennent s’ajouter les Turcs, principaux commanditaires de l’offensive actuelle, qui s’opposent aux Kurdes, qui eux-mêmes se battent pour l’autonomie de leur région.

“C’est une guerre mondiale, mais contre un peuple”, écrivait Samira al-Khalil dans son journal. Ce peuple syrien, malmené de toutes parts, est aujourd’hui contraint à l’exil, extérieur comme intérieur. Depuis le début de la guerre, 6,7 millions de Syriens ont quitté le pays. Ceux qui sont restés doivent composer avec le délire et la barbarie des militaires de tout horizon. Nous voilà, pour notre part, Internautes, spectateurs de ce théâtre du monde où se jouent des vies par centaines de milliers. C’est peut-être là l’indécence suprême et le lent glissement de notre régime épistémique vers l’axe psychotique des grands conflits : nous discutons de vies humaines comme s’il s’agissait de pions sur une carte, tantôt donnant notre aval, tantôt distribuant les anathèmes, sans égard aux vies minuscules qu’on livre comme les enfants de Thèbes au Minotaure de la Grande Histoire.

Logique des guerres civiles

Dans son dernier ouvrage, Survivre (2024), l’historien Jérémie Foa étudie les guerres de religion pour tenter d’en dégager le régime sémiotique. Partant de l’expérience de Montaigne, traversant le pays en compagnie d’un Protestant sans s’en apercevoir, Foa en vient à étudier le vocable “Qui vive ?” qu’on crie partout, des barricades aux murs des bourgs. En guerre civile, une mauvaise réponse à cette question peut vous coûter la vie. S’en suit tout un système de dissimulations et de faux-semblants :

Ce camouflage social est la condition de l’irruption de la violence au cœur du quotidien, au creux de l’urbain, du domestique, de l’intime. Ce faisant, une société frappée par la guerre intérieure implique que ce qui d’habitude est insignifiant devienne sujet d’inquiétude2.

Devant cette importance des signes, le subterfuge, la dissimulation sont souvent les meilleurs moyens de survivre. Les guerres civiles sont un temps béni pour les hypocrites. C’est ce qu’a refusé Samira, dans son parcours marqué par l’intégrité, en dénonçant Bashar al-Assad comme les exactions des djihadistes. Ce parti pris pour le peuple syrien alors que ce peuple s’entredéchirait causerait sa perte. La Syrie n’était pourtant pas destinée à la guerre civile. Berceau des plus anciennes communautés chrétiennes, le territoire syrien était le chez soi de plusieurs cultures : Druzes, Chrétiens, Alaouites, Sunnites, Kurdes et Chiites… Autant de groupes qui cohabitaient dans une relative stabilité avant que les puissances du monde entier ne tirent sur la courtepointe.

“[L]’unique leçon politique à tirer est le nécessaire changement du monde3”, écrit Yassin al-Haj Saleh. C’est sans doute ce qu’il y a de plus effrayant dans le conflit syrien, non pas l’ampleur du désastre, mais son effroyable banalité dans le nouveau régime d’affrontement des blocs. Dans cet ordre d’idées, Homs et la Ghouta n’étaient que des répétitions pour Mariupol et Gaza. Partout, la décence cède le pas à la folie destructrice et monstrueuse des dieux de la géopolitique. Aujourd’hui, les voix qui parlent de droits internationaux ou de solidarité entre les peuples sont noyées dans le flot des généraux amateurs et des commentateurs de bas étage. Oubliez les réjouissances : si le tyran tombe, nous en serons quittes pour d’autres hécatombes. C’est sans doute ce qu’il faut retenir de Samira al-Khalil et de son combat. La liberté est un oiseau qui se pose sur l’épaule des gens intègres. Même kidnappée, sans doute assassinée, elle aura été libre : une combattante de la dignité humaine quand le monde entier penchait vers l’abîme4.

Yassine Al Haj Saleh, Lettres à Samira, Nyons, Éditions des Lisières, 2021, p. 22.

Jérémie Foa, Survivre. Une histoire des guerres de Religion, Paris, Seul, coll. L’univers historique, 2024, p. 35.

Op. cit., p. 40.